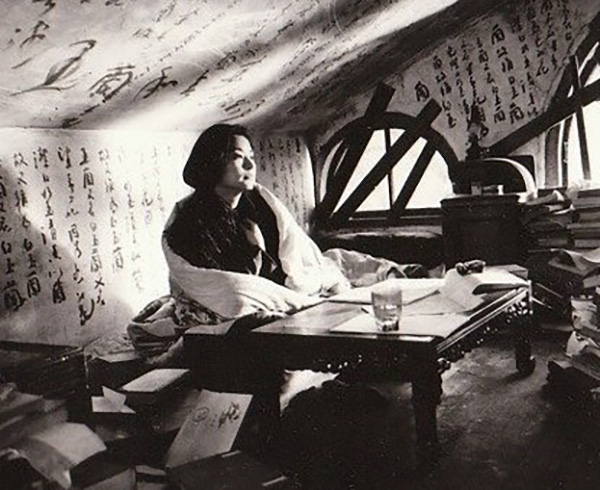

1990年代初,大陆文坛出版了张爱玲的文集,经历了漫长的阶级斗争,一次次清洗和左翼革命文学垄断大陆半个世纪后,人们读到张爱玲,惊异地发现,原来,在被共产党摧毁了的那个所谓旧世界,那个旧上海,有过那么美妙的个人写作,那么美好的源自于中国传统文化里的文字和女性的触觉,那么独特的,无关乎政治革命和阶级斗争的,纯粹私人化的写作,可是,那么美妙,那么古老又摩登,隔了半个世纪读起来,依然,是我们视觉里的最新潮,最摩登。

而在大陆人民没有小说可以读,连吵架都需要互相投掷毛语录的时候,张爱玲已经在大陆以外的华语世界,独步多年。遍地都是张迷,多少人模仿她的写作,她的行文造句,她的聪敏戏谑的讥讽口吻,当然,属于她的天赋,独特的对世界的苍凉体悟,无人可以模仿。以至1997年她过世之后,华语文坛开始半是戏谑调侃半是敬服有加地称呼这位终身保持女童气息的女作家为—-“祖师奶奶”。

在他们两人都离世多年后,那些故纸堆里的文字, 《今生今世》、《小团圆》陆续面世,从前的民国岁月,转头再来,姹紫嫣红间,断壁颓垣,雨丝风片淌过流年。台上主角的肉身死了,然而,兀自地急管繁弦,他和她的魂魄穿了彩衣上场,我们是黑黝黝的戏台下的看戏人。忠实地、嘴里嘤嘤嗡嗡地,替他们默默记得每一句台词。

他们从不散场……

张爱玲热中,其中一个部分,就是我们对张爱玲和胡兰成的没完没了的口水八卦,他们的故事,红尘滚滚里一直流传著,被诠释和误读。虽然大家掌握的八卦资料都差不多,大抵都是在别人的故事里流自己的眼泪,然而,各自自有见解,抨击负心渣男,同一宗旨下,总能骂出新意。亦舒撰文,骂胡兰成唧唧歪歪、无品无德,下流下作,年纪一大把了,还述说往事风流,沾沾自喜,自诩情深,实在是下流极矣,所谓老而不死是为贼—-他实在是那个老不死的最佳注解。

台湾作家三毛编剧的电影《滚滚红尘》里,在上海的黄昏,公寓的铸铁阳台上深情拥舞的那一幕,必须要说,这是深得《今生今世》的精髓。当日,在张爱玲的公寓里,二人黄昏往远处红尘霭霭,说的是“来日大难,口燥唇干”。张爱玲惊道:这是在是大难临头时的最生动描绘,是各自说了又说,叮嘱再叮嘱—-然而,对方只是听不明白,其实是因为,走散了就什么都没有了。彼时日本战败,依赖于日方力量的汪精卫政府必然一败涂地,所有汪伪政府要员皆会沦为战犯。胡兰成说的是要离开上海,亡命他乡。张爱玲也是说了又说地叮嘱,要胡兰成改姓张,叫张招,或者叫张牵,千里万里依然会认得你,会招你牵你。

银幕上饰演张爱玲的林青霞,饰演胡兰成的秦汉,银幕之下亦是恩爱情侣,纠缠了半辈子,占据了华文媒体娱乐头条多少年,双方都曾经击溃过对方的婚姻或婚约,然而,到末了到底分开,一个嫁风娶尘,一个孤独终老,从此余生殊途。多少年的戏看下来,也足以令世人扼腕长叹息。

而《滚滚红尘》的编剧三毛,素来将自己引为张爱玲的最知己,感情浓烈炙热的她,向来是想到就做到,她想要去美国,去洛杉矶寻访到张爱玲,自然,张爱玲是不能回应这样的热情的。她素来怕生人,1949后在上海,报纸上连载她的小说《小艾》,有个女读者从报社要来地址,倚门大哭,说张爱玲写的就是自己的身世,定然要见一面—-后来被姑姑劝走了。想来,即使是三毛这样满负才情才华炙热情感的奇女子,人世罕有的才女子,在张爱玲,也只是那一个倚门大哭的女读者—-她是害怕生人,照例不要见的。

不几年后,三毛自杀身亡,以一双丝袜悬梁自尽,绮丽而凄厉的死亡方式。而据和她相交的林式同的回忆文章里说,有一次张爱玲和他电话聊天中,提及到三毛自杀了。据林说,张爱玲的语气是相当不以为然的,这也是理所当然的张爱玲的态度,在她看来,一切非自然非正常的自作主张结束生命,其实都是对自己的践踏。完成生命的最好的方式是——自然渡过生命。

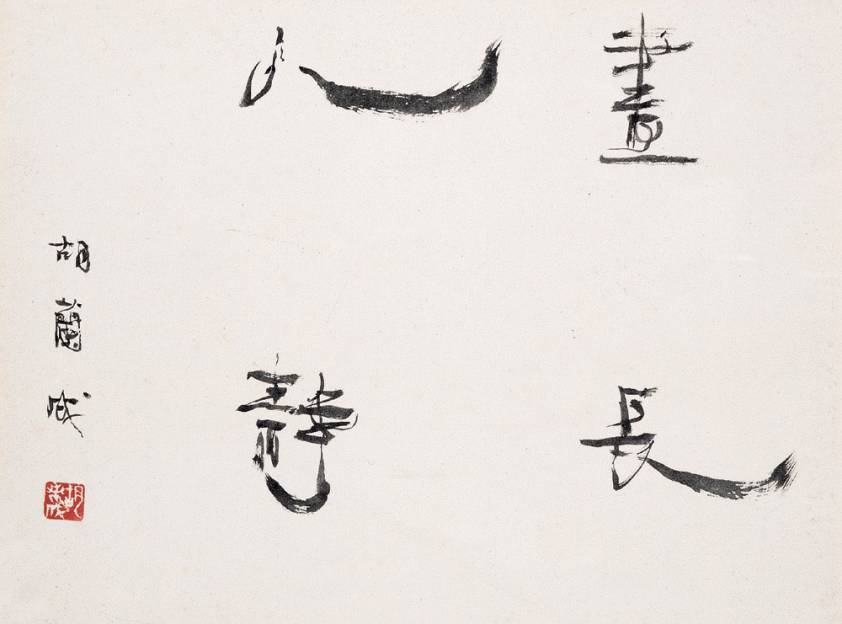

而台湾文坛的后继者,作家朱天文,意气所在,就是要替胡兰成鸣冤叫屈,但凡提及胡兰成,她总是鉴定是这人世亏待了她的胡爷,误解了他,他是英雄,他是美人,他是已经结束了的民国岁月,也是永不逝去;看朱天文的父亲,朱西宁先生写给张爱玲写的信,时值胡兰成在台北讲学,一群年轻人簇拥在他周围,听他讲学,孜孜汲取养分,朱天文姐妹和几个女孩一起,创立了三三集刊。此情此景,胡兰成油然慨叹—-若是爱玲在场,该有多好!于是,朱西宁给张爱玲写信,力劝她来台一叙。他是有意思的老头子,论事和《小团圆》里的邵之雍一样,凡事口问心,心问口,就蔼蔼然地认为此情此景“亦是好的”。“如基督的五饼二鱼食饱五千人,给一个人的也是五饼二鱼,给两个人的也是这么多。”意思是让张爱玲不要那么计较胡兰成处处留情的不忠,反正他和你的那份情投意合的默契,是全部的,不惨水分的,足够你自饱。要说,胡兰成实在是个太有魅力的人,所过之处皆男女俯首,人人诚服,从此声气一律的“亦是好的”。这实在是他的魅力。如张爱玲说过的“人是他的资本”。以至于多少年后,我们读台湾文学,萝卜菜籽结牡丹诸如此类的,还会读到那一种独特的“胡腔胡调”,一翻来历,果然是被胡兰成调教过的,仿佛庙里的授戒,一经胡兰成,行文的气息就终身不改了。

当然了,朱西宁很荣幸地得到了张爱玲的回信,那时候她丈夫赖雅还在世,她大抵还持有正常的社交概念的缘故吧。张爱玲的回信里,只字不曾提及胡兰成,只说她和她的丈夫赖雅,彼此极为投契,心灵默契度完美,语言在他们之间常显多余—常常是一句话不曾说完,抑或不曾说出,对方已经全然明白,全然懂得。所以,和胡兰成晚年再聚首,“晚来天欲雪,能饮一杯无”—–你想多了,真的是想多了。

轮到我来读张爱玲和胡兰成的时候,他和她都已经过世了。然而,张爱玲对我,对于一个在社会主义国家粗糙生长出来的孩子而言,完全是开启天眼的那一种震荡,原来人是可以这样体己,这样本真的。一如胡兰成的《今生今世》末尾,那一首悲怆的唱词:“晴空万里无云,冰轮皎洁。人间此时,一似那高山大海无有碑碣。正多少平平淡淡的悲欢离合。这里是天地之初,真切事转觉恦悦难说。重耳奔狄,昭君出赛,当年亦只谦抑。他们各尽人事,忧喜自知。如此时人,如此时月。却为何爱玲你呀,恁使我意气感激。”

去静安寺路,常德路195号的爱丁堡公寓,是2006年的晚春时节。上海街头春阳融融,照出一街婆娑的树影, 街两边的弄堂人家,朱漆屋瓦,歪歪扭扭的二层小楼,木头栏杆搁着电冰箱,挂着空调机,竹竿挑出晾晒的衣衫被褥, 人家厨房的油烟味弥漫到街头,一扇木门后头正唱着婉转的越剧。阳光很暖,头发被晒得暖融融的,柔情得有点叫人发懵。这上海弄堂的市井,不管环顾间如何的高楼耸立气势俨然,就是有着一种章回小说那样的古典的烟火气。

常德路195号,爱丁堡公寓,上世纪四十年代的新潮公寓楼。走进公寓的楼门,瞥一眼楼门前的信箱,从南京胡兰成处寄来的书信,就落在这信箱里的一格。我们没敢等那架著名的有脾气的,镂空雕花推拉铁闸门,的电梯,便顺着楼梯摸了上去-—出乎意料的顺利。